🎣【春磯】南房総の磯で尾長グレ40cmオーバーを狙うも…現実は厳しかった!|フカセ釣り実釣レポート

春の磯釣りシーズンが到来したが、この時期の海はまだ冬の名残が強く水温は低めだが比較的安定している。 乗っ込み(産卵)のタイミングも重なり、大型グレが狙えるが喰い渋りの乱高下が激しく、難易度の高い時期でもある。

南房総の磯を舞台に、グレ(メジナ)をフカセ釣りで狙った実釣レポートをお届けする。 「雨予報」「小潮干潮」と良くない状況の中、仕掛けの微調整の結果、30〜35cmクラスをキャッチ。

本命サイズ40オーバーには及ばなかったものの、喰い渋る状況をどう攻略したのか、その思考と工夫の過程を丁寧に綴っていく。 春磯でのグレ釣りを計画している釣り人、きっとヒントとなる内容である。

フカセ釣り釣果

グレ(尾長メジナ):30㎝ 33㎝ 35㎝

フカセ釣りの解説

海の状況詳細

釣行時間 17:00~21:00

・波 0.5~1.2m うねりなし

・風 南西1~3m

・干潮前後の釣行

潮の流れ

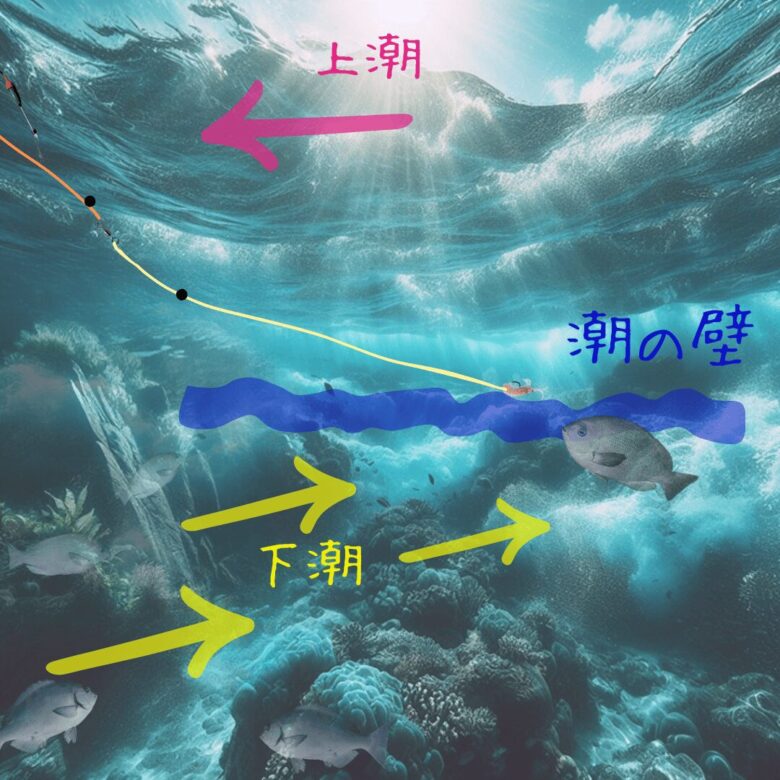

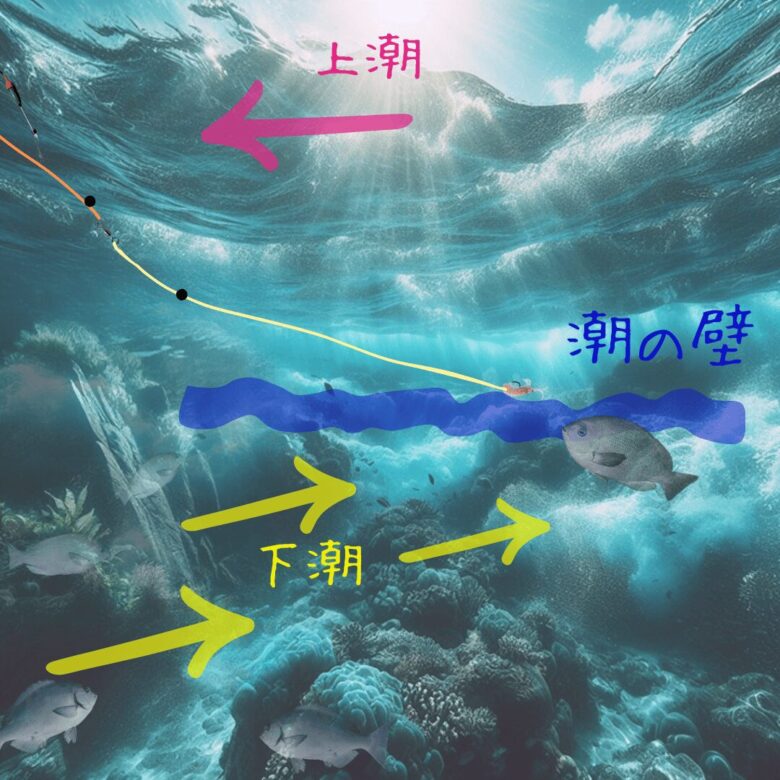

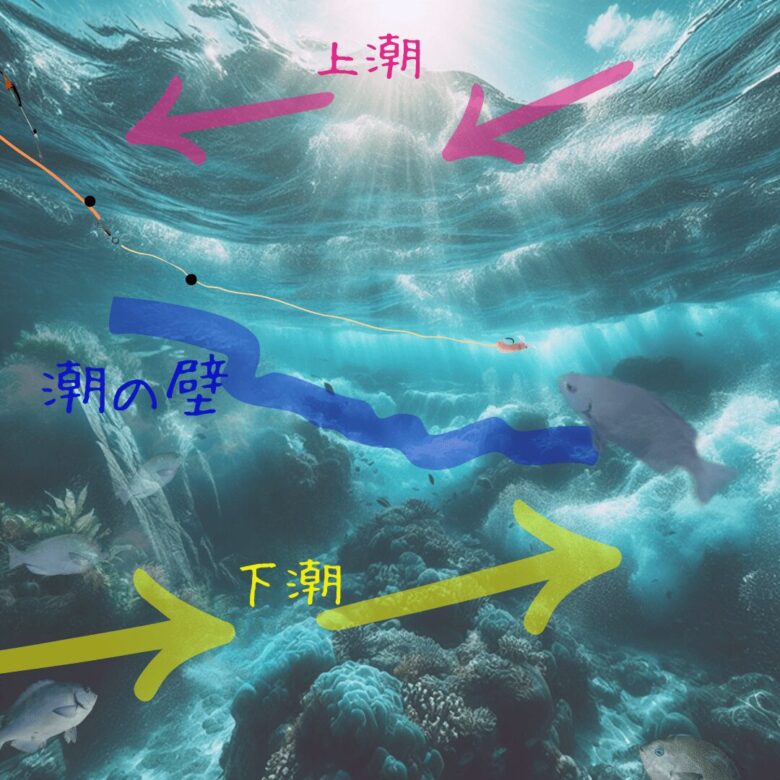

海底は溝状にえぐれた地形をしており、上げ潮のタイミングでは潮流が全体的に右沖へと走っていく。どうやら上げ潮と下げ潮では流れが逆になるようだ。

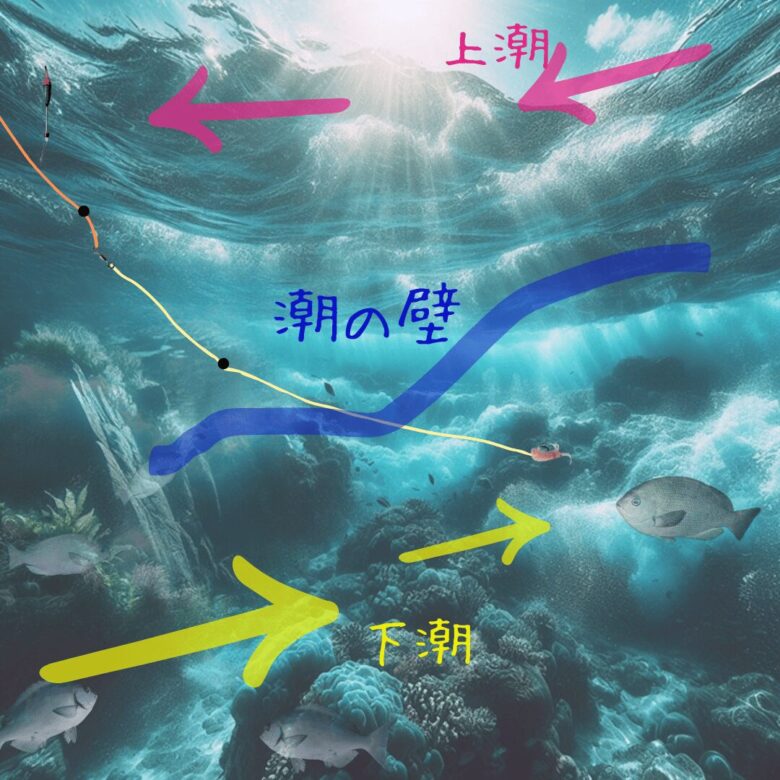

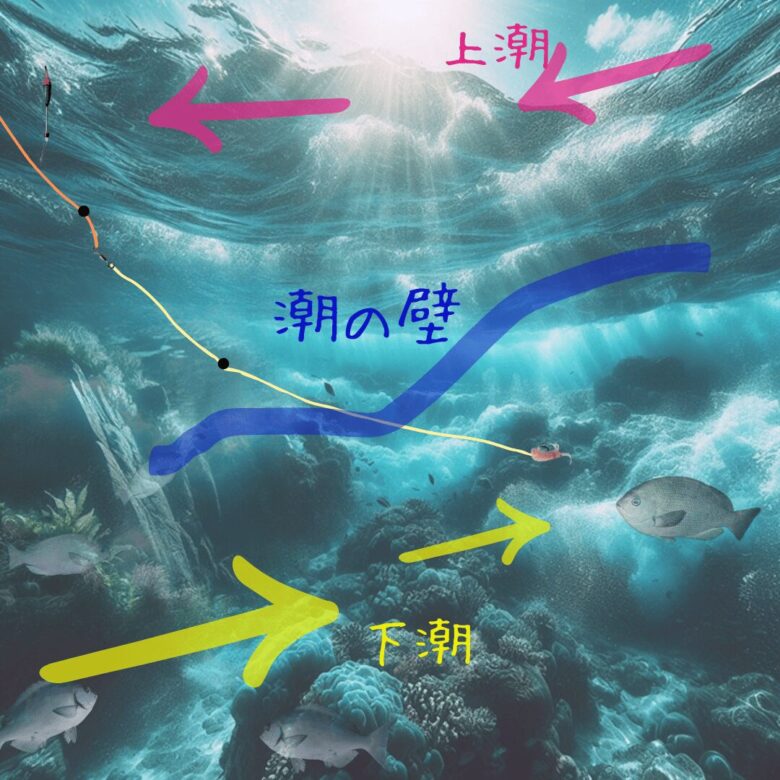

上層の潮は逆流するように岸側へと突き進み、手前へ流れ込んでくる。下層の潮とぶつかり合うその境界には、“潮の壁”が形成される。ただし、そのラインは決してまっすぐではない。

実際には、潮流の強弱や風、地形の影響によって、波打つように揺れ動く曖昧な境界線が続いているのだ。しかも、この“潮の壁”は一瞬ごとに姿を変え、三次元的にうねりながら立体的に構築されていく。

今回のフカセ釣りの解説

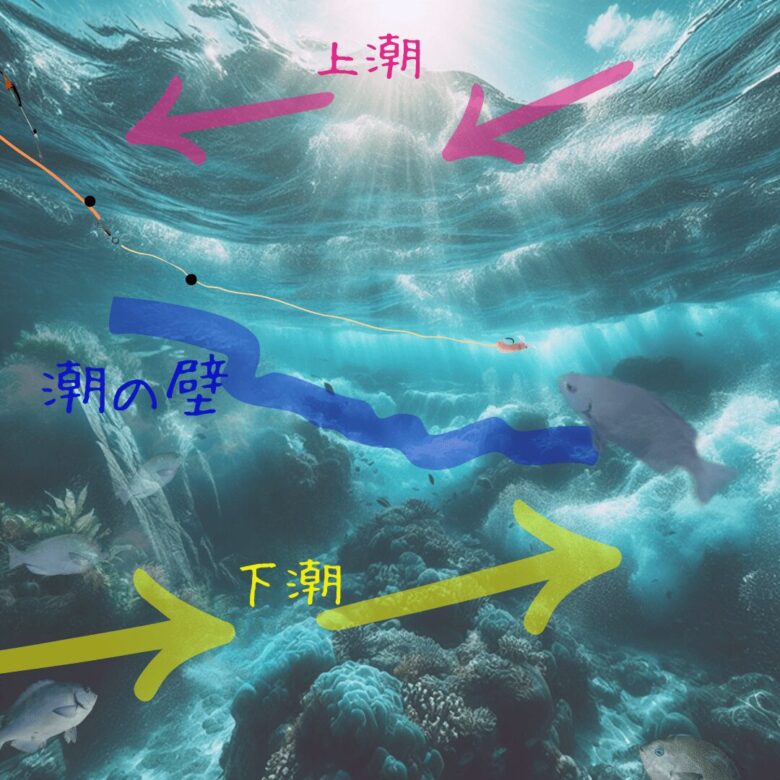

結論から言えば、ヒットが集中したのは“潮の壁”の上層域―まさに上潮と下潮がぶつかり、複雑な流れが生まれるゾーンである。仕掛けを深く入れすぎたりタナを下げすぎると、アタリは極端に減っていった。

グレが反応する“どんぴしゃのレンジ”が、明確に存在していたという感触だ。

このゾーンを的確にトレースできるかどうかが、釣果を大きく左右した。まさに“水中の読み”が試される場面であり、潮と魚の動きを一体でイメージできる者だけが、口を使わせることができる・・・そんな感覚だった。

当初は針のサイズにこだわっていたが、実際のところ喰いに大きな影響はなかった。結果的に選んだのは5号。これがちょうどよく、無駄のない選択だった。

それよりも釣果を左右したのは、仕掛けの“演出力”―とくにハリスに打つガン玉の位置調整だ。狙うべきは潮の壁のほんの少し上。そこを自然に漂わせるイメージが重要だった。

ガン玉をハリスの上部にずらすことで、エサがふわりと流れに乗り、まるで自然に舞い降りるベイトのような動きを演出できた。結果、それがグレの警戒心を解き、確実な喰いにつながったように感じる。

針のサイズより、いかに自然に見せるか―それがこの日のキモだった。

フカセタックル

| ロッド | シマノ16BBXスペシャル MZⅡ1.5-500/550 |

| リール | 15BBXテクニウム C3000DXG |

| ライン | ナイロン 4号 |

| ハリス | ナイロン 3.0号 |

| 針 | グレ3、5、 6号 ※4号針錆びて使えませんでした |

| コマセ | オキアミ3kg×2ブロック V9-1袋 |

フカセ釣りの仕掛け